APIとは、Application Programming Interfaceの略で、WEBサービスが、APIを通じて外部のWEBサービスを呼び出し、その機能を利用することです。

※WEBベース以外のAPIも存在しますが、最も利用されるのはWEBベース(HTTP/HTTPSベース)のWEB APIであるため、この記事ではWEBベースで扱われるAPIについて解説します。

しかし、初心者の方にとっては、APIの仕組みや、APIを使うとECサイトでどんなことが実現できるのか、など疑問が多いと思います。まず、ECサイトにおけるAPI連携を理解するために、ECサイトをAPI連携する2つのケースを説明します。

ケース①外部システムがECシステムのAPIを利用する場合

ケース②ECシステムが外部WEBサービスのAPIを利用する場合

ECサイトが基幹システムやPOSなどの外部システムと連携するケースは①であり、ECサイトにSNSの投稿を掲載したり、外部の決済機能を利用するケースは②です。APIを使った事例を整理して、API連携をすることでECサイトでどんなことが実現できるのかを理解していきましょう。

本日はインターファクトリーでマーケティングを担当している筆者が、ECサイトのAPI連携について具体的な事例を交えて詳しく解説いたします。

APIとは?

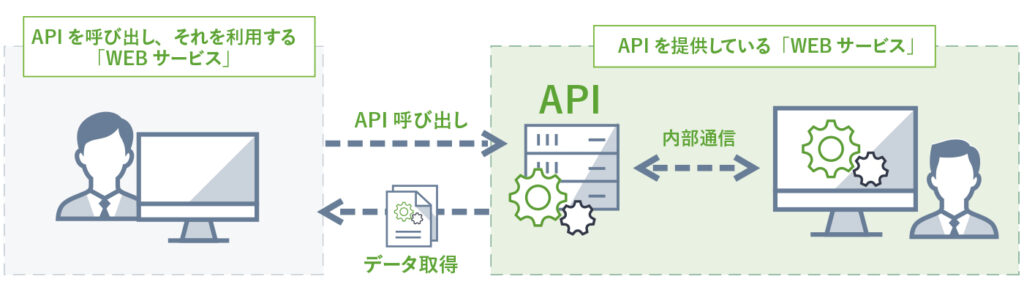

APIを理解するには、まず以下の図をご覧ください。

APIは、WEBサービスがAPIを通じて、他のWEBサービスを呼び出せるようにする仕組みのことです。この仕組みを使うことで、APIを公開している企業のWEBサービスを利用することができるので、自社WEBサービスで同じ機能を開発する必要がなくなり、開発期間とコストを圧縮することが可能になります。

APIを提供している企業にとっても、自社のWEBサービスを普及させ、収益を得ることができるので、大きなメリットがあります。

また、APIを利用すれば、提供する側のWEBサービスのプログラム言語と、利用する側のWEBサービスのプログラム言語が異なっていても問題ありません。利用する側は、提供する側のAPIの仕様に沿って、パラメータを送るだけで、提供する側のWEBサービスを利用することができるのです。

例えばAPIには以下のようなものがあります。

◆事例①天気予報のAPI

天気予報のWEBサービスから、そのサービスが提供しているAPIを使って天気予報を呼び出し、利用者のWEBサービスに表示させる

◆事例②地図のAPI

地図を提供するWEBサービスから、そのサービスが提供しているAPIを使って地図を呼び出し、利用者のWEBサービスに表示させる

利用者は、APIを通じて必要なパラメータを送るだけで、必要な機能や情報を外部のWEBサービスから利用することができるのです。

ここで、ECサイトに話に戻します。ECサイトをAPI連携するケースは、主に2つあります。

ECサイトをAPI連携する2つのケース

ケース①基幹システムやPOSなどの外部システムが「ECシステムのAPI」を利用して、システム連携する

ECシステムが提供しているAPIを利用して、外部システムとの連携を行います。主に、ECシステムと外部システムが連携する際は、以下のようなデータをECシステムと外部システム間で連携することがほとんどです。

◆ECシステムと外部システム間で連携する主なデータ

・顧客データ

・商品データ

・在庫データ

・受注データ

・出荷データ

これらのデータを、ECシステムのAPIを利用して、以下の4つの処理を行うことで、システム連携を実現します。

◆ECシステムのAPI連携で実現できる処理の例

・登録処理

・取得処理

・更新処理

・削除処理

API連携を行わないシステム連携のケースでは、ECシステムと外部システムとの物理的な連携開発を行うことになり、膨大な開発期間とコストがかかります。

しかし、外部システムがECシステムの提供するAPIを利用することで、ECシステム側のデータを取り出すことができるため、開発期間とコストを大幅に圧縮できるのです。

ケース②ECシステムが「外部WEBサービスのAPI」を利用して、ECサイトに機能や情報を取り込む

例えば、ECサイトの売上を上げたり、ユーザーの利便性を高めたりするために、外部WEBサービスの機能を実装することがあります。そのときには外部WEBサービスが提供するAPIを利用する場合があります。

APIを使ってECサイトに実装する外部WEBサービスの一つに「ID決済」があります。

◆ID決済の例

・Amazon Pay

・楽天ペイ

これらのID決済が提供するAPIを利用して、自社ECサイトにサービスを呼び出すことで、自社ECサイトのユーザーは、Amazonや楽天のアカウントでログインして決済することができます。ユーザーにとってはECサイトで会員登録をする手間が省けるので、大変便利なサービスです。

他にも、TwitterなどSNSのAPIを利用して、ECサイトにSNSの口コミ投稿を表示させたり、Google マップのAPIを利用して、ECサイトに地図を表示させたりなど、ECサイトの利便性を高めるために、多くの外部WEBサービスが利用されています。

ECサイトをAPI連携する3つのメリット

メリット①開発期間とコストの圧縮

APIを使わずに、システム連携を実施する場合は、データ連携を実現するためのシステム開発が必要となるため、開発期間とコストが非常に大きくなります。現在、ECサイトと外部システムの連携においては、開発期間とコストを圧縮することができる、APIによるシステム連携が主流です。

また、ECシステムにID決済のような決済機能を持たせる場合も、自社で決済機能を開発する場合は開発期間とコストがかかりますが、外部WEBサービスのAPIを利用して連携することで、開発期間やコストといった、初期投資を抑えてリリースできるメリットがあるのです。

メリット②APIの仕様が明確であれば、外部ベンダーでもシステム開発可能

APIの仕様が明確であれば、外部ベンダーでも、ECシステムの連携を行うことができます。

通常、システム連携が必要な中・大規模のECシステムでは、ECシステム側の技術者と外部システム側の技術者がデータの持ち方や、インターフェースの仕様について綿密にすり合わせや協議を行う必要があります。

そのため、ECシステムを提供しているベンダー企業の技術者でなければ開発をすることができませんが、API連携はECシステムそのもののカスタマイズを行わないので、外部ベンダーでも行うことができるのです。APIを利用することで、外部システム側の技術者にもシステム開発が可能になり、開発リソースを確保しやすいメリットがあります。

メリット③ECシステム側のプログラム言語や環境を意識せずにシステム連携ができる

複数のシステムや環境を横断するシステム連携では、従来、双方のプログラム言語や環境を考慮する必要がありました。そのため開発を実施するにあたり、該当するプログラム言語や環境の経験・実績のあるエンジニアを採用する必要がありました。

しかし、APIは例えば「REST API」という代表的な共通の仕様・原則で作られていることが多いため、外部システム側は、ECシステム側のプログラム言語や環境を意識しなくても、広く技術者に普及している「REST API」を理解していれば、データ連携ができます。

このように、非常に便利なAPIですが、デメリットも存在します。

APIを利用する3つのデメリット

現在、APIと専用線を比較して検討する企業は少ないですが、APIの理解を促進するために、かつてシステム連携で主流であった、専用線との比較におけるデメリットを解説します。

デメリット①セキュリティレベルは専用線に劣る

APIが主流になる前は「インターネット回線」ではなく全銀システムやCAFISに代表されるような「専用線」を用いてシステム連携をすることがほとんどでした。専用線は、悪意のあるユーザーが外部からシステムに入ることが困難なため、高いセキュリティレベルを担保しておりました。

しかし、API連携はインターネット回線を利用しているため、高度なセキュリティレベルを確保していても、外部から攻撃を受ける可能性はゼロとは言えず、セキュリティレベルは専用線に劣ることになります。

ただしよほどの大容量通信を行わない限り、専用線の選択肢を考える企業は少ない上、専用線を使うシステム連携は、開発期間やコストが膨大にかかるので、この方式を使う企業は少なくなっています。

デメリット②データをロスする可能性がある

API連携はインターネット回線を利用しているため、「何億、何十億回に一回」というごくまれにですが、データをロスしてしまうことがあります。原因はプロバイダーや回線の通信障害であり、インターネット回線を使う以上は避けられないことです。

もちろん、専用線でもハードウェアの故障などでまれにデータをロスする可能性がありますが、この場合は原因を特定できるケースがほとんどであり、それに比べて、インターネット回線の場合は、データをロスした原因を特定できないケースがあります。

ただし、インターネット回線を利用する場合には避けられないこととして、事前に対策を講じることも可能なので、そこまで気にする必要はありません。

デメリット③APIサービス提供側の仕様変更での不具合

一般公開されているAPIを利用する場合は、API提供側から予告なくサービスの仕様変更や、サービスの提供が停止される可能性があります。

その場合、APIを利用しているECサイトやWEBサービスにも不具合が生じます。また、API提供側のサーバーに障害が起こった場合も同様に、APIサービスを利用することができなくなります。

APIを利用する場合は、このようなリスクを事前に把握して、WEBサービスやECサイトを運営する必要があります。事前に把握しておかないと、急に障害が起こった場合に誤った対応を行ってしまい、企業イメージを損なうリスクがあります。

自社のECシステム(中・大規模)を検討する場合は、API連携が可能なものを選ぼう

ECサイトの年商が1億円を超えるような規模の場合、ECサイトの運営を効率化するために、基幹システムやPOSなどの外部システムと、自社ECシステムを連携するケースが多いので、APIを提供しているECベンダーを選ぶと良いでしょう。

弊社のクラウドコマースプラットフォーム「ebisumart」もAPIを提供しており、APIの具体的な仕様は以下のサポートサイトにも公開しています。ECサイトのリニューアルや構築の際は、ご検討ください。