日本では「EC」という言葉がすっかり定着していますが、本来は英語で「E-Commerce(イーコマース)」と言われ、その略称として使われています。つまり、「EC事業」は、インターネット上で行う商取引を意味します。

国内のEC事業者数は年々増加しており、経済産業省の調査結果によると、2022年の日本国内のBtoC-EC市場規模は約14兆円、BtoB-EC市場規模は約420兆円と極めて大きな市場となっています。また、2020年に世界中で流行した新型コロナウイルスの影響により、今後あらゆる産業でEC化が進むことは間違いありません。

当記事においてデータや図は指定がない場合、経済産業省の最新の調査結果より引用:「令和4年度 産業経済研究委託事業(電子商取引に関する市場調査)報告書」(経済産業省)

EC事業を理解するためには、まずECの国内普及率やECの種類を理解し、全体像を把握すべきです。なぜなら、EC事業には自社ECサイトからAmazonや楽天市場などのショッピングモールまで、多岐にわたるビジネスモデルが存在するため、個別のケースを学ぶよりも、まずは全体像を把握する方が概要をつかみやすいからです。

本日は、インターファクトリーでWEBマーケティングを担当している筆者が、ECの種類やビジネスモデル、そしてEC事業の運営に必要なことについて解説します。

目次

「EC事業」とは、企業が顧客にECサイトを介して直接販売できる事業のこと

右肩上がりのEC市場

市場規模約420兆円の「BtoB」のEC事業とは?

フリマアプリで一気に広がった「CtoC」のEC事業とは?

新しいビジネスモデルの「DtoC」のEC事業

ECを運営するために事前に知る「フロント業務」と「バックオフィス業務」

全EC事業者が対応必須!WEBアクセシビリティ対応

「EC事業」とは、企業が顧客にECサイトを介して直接販売できる事業のこと

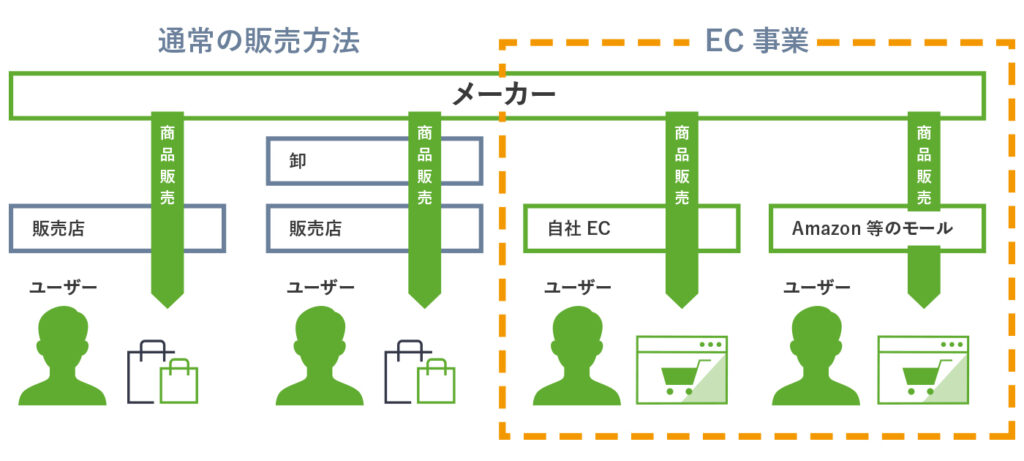

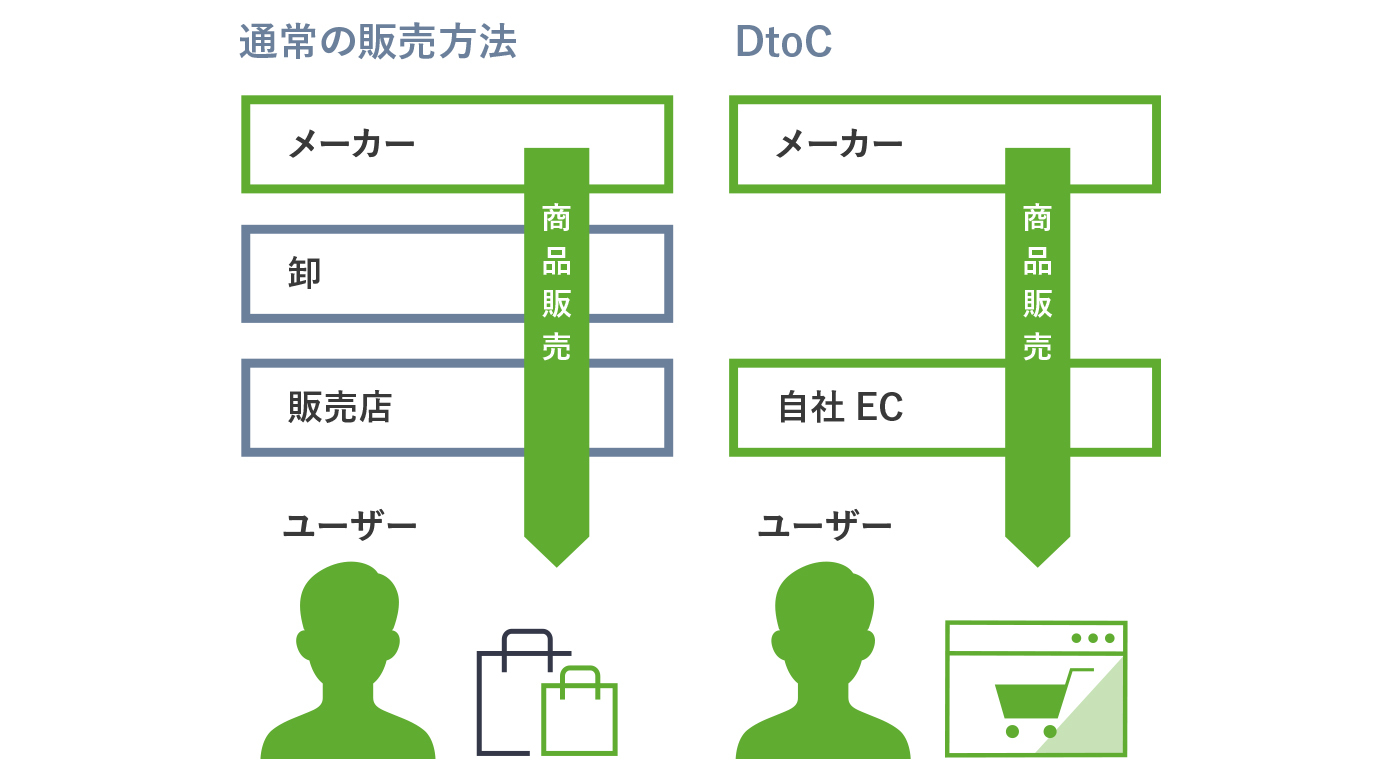

まず、これからEC事業を知りたいという方のために、下記の図を用意しました。これまで消費者にとって一般的だった対面販売とECサイトを使用した販売方法の違いを表した図です。

◆従来一般的だった販売方法とECサイトを使用した販売方法

まず、EC事業とは「ECサイト」を介して、ユーザーに販売するビジネスモデルのことです。ECサイトの販売手法には以下の2つが存在します。

手法① 自社ECサイト

手法② Amazonや楽天市場、ZOZOTOWNなどのショッピングモールに出店

それでは、一つずつ解説します。

手法① 自社ECサイト

◆自社ECサイトの特徴

✔自社でECサイトを構築する費用の負担や、人員が必要

✔モールに比べると手数料は安いが、システム維持費はかかる

✔ECサイトを自社の好きなようにデザインしやすい

✔ブランド力がない場合は、集客が困難

この手法は、自社でECサイトを構築して、商品を販売する方法です。②のショッピングモールと違い、販売手数料などは必要ありませんが、自社ECサイトであっても、システム利用料やサーバー費用、あるいはクレジットカード決済手数料などECサイトを維持するための運営費用がかかります。

また、自社のECサイトなので、デザインや仕組みの自由度が高いですが、自社のブランド力が弱い中小企業の場合は、集客のために、WEBマーケティングのノウハウが必要となり、プロモーション費用がかかります。そのため、小・中規模の企業がECを始める場合は、集客に強い、手法②のショッピングモールがよく利用されます。

手法② Amazonや楽天市場、ZOZOTOWNなどのショッピングモールに出店

◆ショッピングモールの特徴

✔出店手数料がかかる

✔ショッピングモールサイト自体への集客力がある

✔ECのデザインや自由度に限度がある

✔価格競争に陥りやすく、ブランディングの維持が難しい

こちらの手法は、強力な集客力があるAmazonや楽天市場などのショッピングモールに、自社商品を出店・出品する方法です。EC業界では、「ショッピングモール」や「モール」と呼ばれます。アパレル業界ではZOZOTOWNが有名なショッピングモールです。

ショッピングモールは、運営会社が独自に、テレビCMやSEO対策、メールマガジンなどのさまざまな集客施策を行っています。その分の費用が、出店料やオプション料金として上乗せされるために、出店している企業の手数料は安くはありません。出店者は、その費用分を見込んで売上を上げないと、ショッピングモールでは利益が出ません。

しかし、自社ECサイトの場合でも、規模が大きくなればシステム利用料や広告費が増えるため、一概にショッピングモールの方が手数料が高いとは断定できません。何よりショッピングモールの強力な集客力は、企業にとって大きなメリットなのです。

ショッピングモールのデメリットは、ショッピングモールのルールやシステム的制限の中でのデザインしかできないことや、顧客情報を自社で自由に管理できないことがあります。

また、同じモール内に競合他社が多く出店しており、モール内の価格競争になりがちで、ブランディングの維持が自社ECサイトよりも難しい一面があるのです。

昨今の大手企業は、AmazonやZOZOTOWNに支払う手数料や、自社のブランディングが維持できないなどの理由から、自社ECサイトを構築する企業が増えています。しかし、同時に自社ECサイトの構築やマーケティングに失敗し、再びモールに戻る企業も存在します。

それだけ、自社でのEC構築・運用にはノウハウが必要になってくるのです。特に大手企業の場合は、基幹システムと顧客管理システムや物流・配送システムなどが連携するECサイトを構築するのはハードルが高いため、ECサイトの構築に失敗する企業も多いのです。

自社ECサイトとショッピングモールを両方実施のマルチチャネル施策

ショッピングモールには多くのユーザーが集まるため、大手企業であっても「自社ECサイト」とAmazonや楽天市場などの「ショッピングモールへの出店」の両方を行う、マルチチャネル施策により売上を最大化する企業も多くあります。例えば、ビックカメラやニトリは、自社ECサイトとともに楽天市場にも出店しております。

マルチチャネル施策の注意点は、在庫連携などを行っていないと、バックオフィスの負荷が高まるという点です。在庫連携するためのツールやソリューションを導入して、在庫管理の負荷を解決する必要があります。

大手EC事業者ともなると、自社ECサイト、Amazon、楽天市場でそれぞれECサイトを設置して、全てのチャネルにリーチすることで売上を高める手法が使われます。その際は、それぞれで行うべきマーケティング手法も変わってきます。

例えば、SEO施策一つとっても自社ECサイト、Amazon、楽天市場はSEOのアルゴリズムが異なります。そのため大手事業者であっても出店すれば成功するというカンタンなものではないため、それぞれのECサイトのためのマーケティング施策が必要となってくるのです。

それでは、次にECの国内市場規模について解説します。

右肩上がりのEC市場!

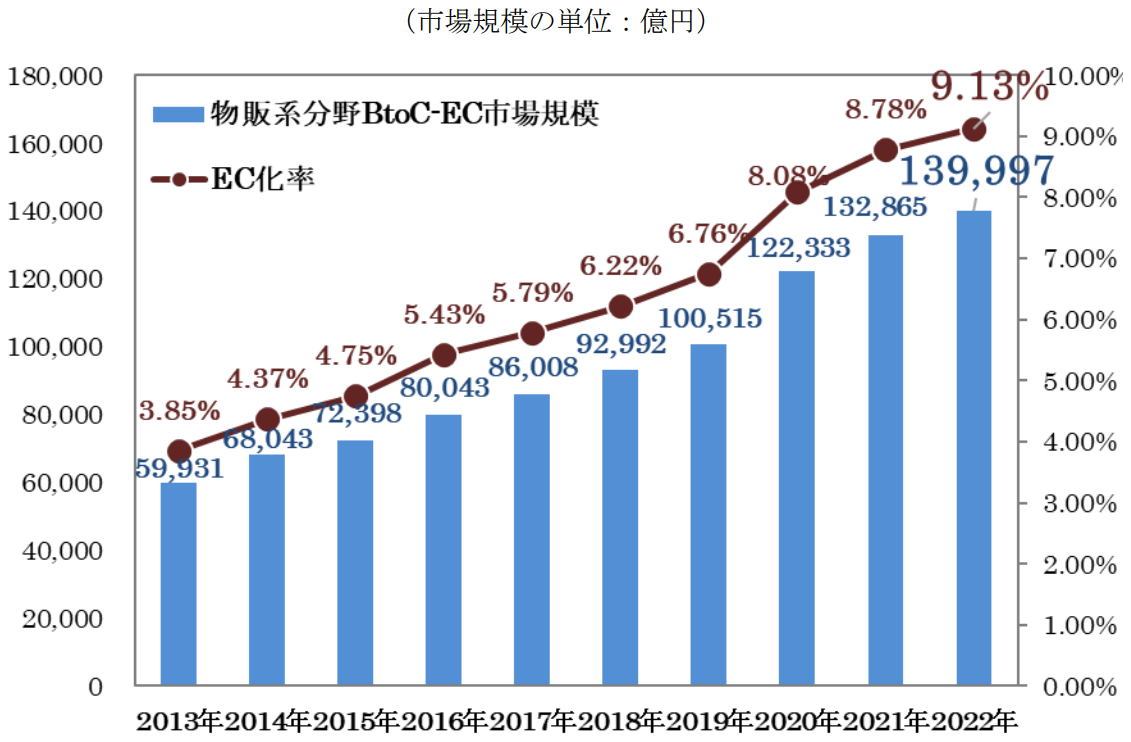

国内BtoC-ECの市場規模推移(2013年~2022年)

下記グラフの赤線をご覧ください。これは物販系EC化率の経年推移ですが、ここ数年堅調に伸びており、さらにコロナ渦になりオンラインサービスの利用者が増えたことが、EC市場の伸びに拍車がかかりました。2023年以降もさらに伸長することが予想されます。

中長期的にも少子高齢化が進み、店舗での人員を確保しにくくなることや、スマートフォンの普及によって、インターネット利用者が増加していることで、ECサイトの利用者、あるいはECサイト(Amazonや楽天市場などのモール出店を含む)を運営する事業者がますます増えてくるからです。

◆BtoC-ECの市場規模および物販系EC化率の経年推移(単位:億円)

BtoCのEC事業とは、先ほど解説したAmazon、楽天市場などのショッピングモールや、ユニクロなどの自社商品を販売する自社ECサイトといった個人向けのECサイトを指します。

これまでは、自宅のパソコンから商品を購入されることが一般的でしたが、最近では、スマートフォンの利用拡大により、どこでもカンタンにスマートフォンから商品を購入することができるようになりました。そのため、EC事業者はスマートフォンからの購入を第一に想定したサービスやコンテンツ作りが重要となっています。

◆インターネット利用端末の種類(個人)

.png)

グラフ引用:「情報通信白書 令和4年度 第3章第8節」(総務省)

大企業のECサイトは、実店舗とECの会員データの統合を進めています。これにより、ユーザーが商品の購入や受取、返品を、より手軽に行うことができる「オムニチャネル施策」を行うことができます。

特に、競争の激しいアパレルECでは、データ統合ができているかどうかで、勝ち組と負け組が分かれるほど、オムニチャネル施策は重要視されています。

また、スマートフォンでゲームのアプリをダウンロードして楽しむ方も多いと思いますが、これもBtoC-EC事業の一つです。AppleやGoogleのアプリ内課金で販売されています。

そして、音楽や電子書籍などのデジタル商品もBtoC-ECの代表的な商材の一つです。このように、BtoC-EC事業は、私たちの生活のあらゆるシーンに入り込んでいます。

市場規模約420兆円の「BtoB」のEC事業とは?

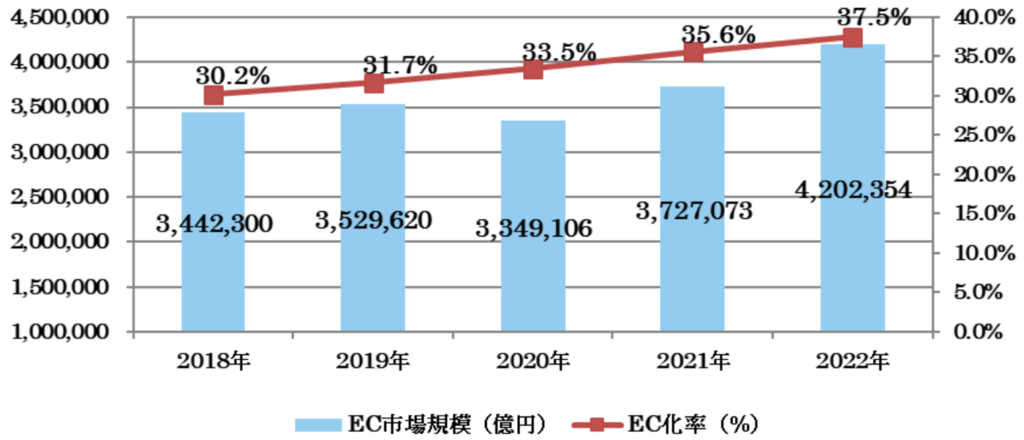

BtoB-ECの市場規模推移(2018年~2022年)

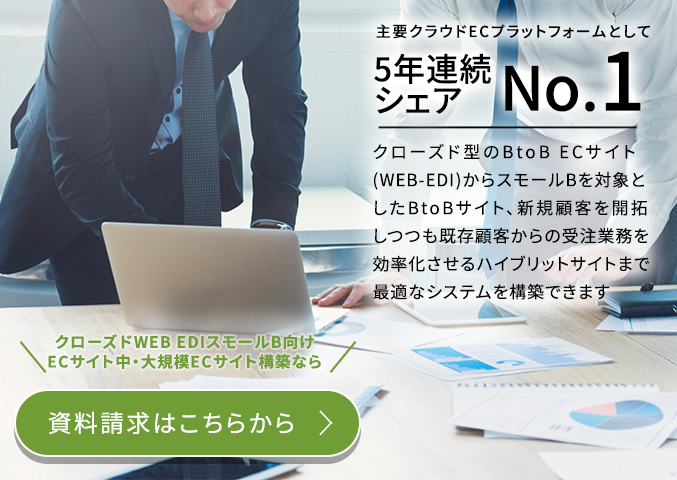

下記のグラフの赤線をご覧ください。BtoBのEC化率が堅調に伸びていることが分かります。近年のEC化率は3割を超えていますが、この多くはEDI(電子データ交換:Electronic Data Interchange)であると考えます。(EDIについては、後ほど説明します。)

◆BtoBのEC市場規模とEC化率の推移

BtoBのような企業間の取引は、EDI(電子データ交換:Electronic Data Interchange)と呼ばれる、決められたフォーマットで注文書や請求書をやり取りする方式があります。

EDIは、インターネットが普及する以前から、モデム(電話回線を利用した低速)を利用して行われていて、古い歴史があります。今では、電子部品の調達をスムーズに行うため、企業間電子商取引の標準化を行う「ロゼッタネット」という団体もあり、業界を巻き込んで発展しています。EDIについては、下記の記事で詳しく解説していますので、ご覧ください。

BtoB-ECサイトは、卸売業界の企業間取引でよく使われています。例えば、BtoBのEC事業で有名なのは、文房具のアスクルで、多くの企業がアスクルのサービスを使っています。アスクルのECサイトで商品を注文すると、翌日には商品が事業者に届きます。これを実現しているのが、アスクルの優れた流通・配達サービスです。

その他に、BtoBのECサイトで成功事例としてあげられるのは、工具通販のモノタロウです。モノタロウは、膨大にある商品をうまくカテゴリーに分けて表示し、ユーザーが目的の商品を見つけやすくすることで、売上を格段に伸ばしている企業なのです。

BtoBのEC市場やECサイト構築方法については、下記の記事で詳しく解説していますので、もっと知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

フリマアプリで一気に広がった「CtoC」のEC事業とは?

CtoCは、メルカリやラクマなど、個人間で商取引をするビジネスで、インターネット版フリーマーケットのようなものです。直接、ユーザー同士で取引することができますが、入金されない・入金したのに商品が届かないといったトラブルを防ぐために、EC運営会社が仲介をするようになっています。

それでは、CtoC-EC市場の市場規模を見てみましょう。

◆CtoC-EC推定市場規模

.png)

CtoCの市場は年々拡大しており、その大きな要因となったのがフリマアプリの普及です。中でも最も勢いのある事業者は、世界1億ダウンロードを突破しているメルカリです。インターフェースがスマートフォン向けに最適化されており、また、テレビCMで有名になったことから、メルカリユーザーが一気に増加しました。

メルカリが、ここまで広くユーザーに親しまれる背景は、出品者と購入者の間に、メルカリが仲介してくれるところです。住所や氏名などの個人情報を相手に知られない匿名配送を選択することができるので、個人間取引ながら初心者でも気軽に手続きを進めることができる点が大きく受け入れられました。

このように、インターネットの初心者がサービスを利用し始めると、サービスは一気に普及します。しかし、同時に課題も多くあります。例えば、「紙幣」がメルカリで出品されていたり、過去には「国勢調査員のバック」や「自民党総裁選挙の投票用紙」が出品されるなど、出品者のモラルが問われる問題が、ニュースにもなっています。

このように犯罪の温床となることもあるために、CtoCプラットフォーム側にもルールの徹底や不正取引への監視強化が求められています。

新しいビジネスモデルの「DtoC」のEC事業

DtoC(Direct to Consumer)とは、ECの誕生と共に生まれた、新しいビジネスモデルです。従来は、メーカーは仲介業者を通じて、商品を出品していましたが、ECの誕生により、メーカーが直接消費者に販売することができるようになりました。

これは、冒頭で説明した「EC事業」の概念とほぼ同じ図ですが、DtoCでは、インターネットを通して、メーカー自身が、自ら商品をアピールすることが可能になります。最近では、メーカー公式のSNS(Twitter、Facebook、Instagram、YouTubeなど)を通じて、消費者に直接商品やキャンペーンを打ち出すことができるようになり、一般的となっています。このような時代背景のおかげで、仲介業者を使わないブランドコミュニケーションを可能にしました。

DtoCのビジネスモデルについては、下記の記事に事例を交えて紹介していますので、ご覧ください。

ECを運営するために事前に知る「フロント業務」と「バックオフィス業務」

ECを運営するには、ユーザーがアクセスするECサイトの運営を中心としたフロント業務と、出荷や在庫管理などをするバックオフィス業務があります。

表現を変えると、フロント業務はサイト運営がメインとなり、マーケティング活動や商品仕入などを担います。

バックオフィス業務は、物流、経理、コールセンターなどのことで、商品を管理し、販売した商品を梱包・発送します。また、販売したお金の回収や、商品を仕入れた代金の支払いなどを担います。

「フロント業務」とは売上を伸ばすための商品企画やマーケティング業務

フロント業務は、ECサイトの商品企画・仕入、そしてマーケティングが主な業務です。

自社ECサイトの場合は、ブランド力や独自性(そのサイトでしか手に入らない商品)があれば、ユーザーが集まりやすくなります。なぜなら、そのブランドのファンであったり、Googleなどの検索エンジンで探すユーザーは、自社ECサイトでしか商品を手に入れられないからです。

ユーザーは、スマホで気軽にさまざまなサイトを見ることができるため、多くの競合他社から自社ECサイトで商品を選んでもらう必要があります。また、Amazonや楽天市場という強力なショッピングモールに負けないためにも、そのECサイトでしか買えない!という独自性が売上を伸ばすための重要な要素となります。

商品力やブランド力がない場合は、競合他社より価格を安くしたり、商品説明文を魅力的に訴求し、ユーザーを引きつける工夫がないと、なかなか商品を売ることはできません。これが、ECサイト担当者におけるマーケティングの要素となります。同じ商品を扱っていても、売上に差がつくのは、マーケティングのノウハウが異なるためなのです。

予算を割いて、広告を行うことだけがマーケティング活動、と思っている方が多いと思いますが、ECサイトで販売する商品単価が数千円程度である場合、広告費を使うと利益が削られるため、実際のところ1つの商品にかけられる予算は、ほとんどありません。

Googleの検索広告(リスティング広告)など、マーケティングにかけ予算を捻出できない場合は、「ささげ」と呼ばれる工程に力を入れることが主なマーケティング活動です。「ささげ」とは、商品の「①撮影」「②採寸」「③原稿」の頭文字をとった略称で、ユーザーに商品を魅力的に見せることを目的とした業務です。

予算があれば、「ささげ」の専任担当者を配置したり、撮影用のスタジオを持ったりしても良いでしょう。あるいは、専門業者やライターに、ユーザーを引きつける写真や原稿を作成してもらうこともできます。

また、ターゲットに合わせた決済方法を検討することもマーケティング活動の一環です。例えば、ターゲットユーザーがクレジットカードを持たない10代の若年層であれば、コンビニ決済を導入したり、シニア層であれば、銀行振込を導入したり、各ユーザーが購入しやすい決済方法を検討することが必要です。

「バックオフィス業務」とはECを運営するための在庫管理・梱包・配送などの業務

バックオフィス業務をカンタンに説明すると、商品の在庫管理から商品の梱包、発送、さらには商品発送後のユーザーからの問い合わせまでのことです。

まず在庫管理ですが、ECサイトで商品の注文が入ると、在庫を引き当てる必要があります。商品が一つ売れれば、在庫を「マイナス1個」と減らさなければなりません。この在庫管理をしっかり行わないと

EC担当者「注文が入ったが、商品がない!」

という状況になり、せっかく注文してくれたユーザーにお詫びのメールを送らないといけません。さらに、ユーザーは「このサイトからは二度と買わない!」という心情になるでしょう。そして、このようなことが1件でも起こると、担当者は問題の収拾に追われ、他の作業にも悪影響を与えてしまいます。

商品を梱包する時は、届いた商品が傷つかないように注意しながらも、大量の商品を迅速に発送する必要があります。Amazonで商品を注文すると、商品サイズを大きく上回る段ボールに梱包されていることがよくあります。商品に合った段ボールを調べて梱包するよりも、段ボールサイズを数種類に標準化することで、大量の商品を効率的に梱包することができるメリットがあるからです。

そして商品の配送は、EC事業者が付き合いのある配送事業者に依頼し、配送業務を行います。配送業者はどこでも同じというわけではなく、配送スピードや、配送品質、配送料金を比較した上で、自社商品に最適な配送業者を選ぶ必要があります。

これらのバックオフィス業務は、ECサイトの注文が一日に100件を超えるようになると、ミスが多発し、業務効率が落ちてくるようになります。そのため、「ECシステム」と「バックオフィス」の両システムを連携させるシステム連携が必要になります。

システム連携が必要な規模になると、ECシステム構築の費用は1,000万円以上の中規模ECサイトが基準となり、コスト負担が大きくなってきます。ECサイトの費用感や種類については、下記の記事で詳しく解説しているので、これからECの構築、リニューアルする方は、下記の記事もご覧ください。

また、商品発送後の、ユーザーからの問い合わせ対応もバックオフィスの重要な仕事の一つです。単に、ユーザーからの疑問やクレームに対応するだけではなく、よくあるユーザーの声や、商品についてのフィードバックを、フロント業務担当に報告し、商品の改善や、ECサイトの見せ方に修正を加えることも行います。

ここまで、フロント業務とバックオフィス業務を分けて解説しましたが、個人や小規模ECサイトの運営では、この両方をたった一人の担当者が行うケースも珍しくありません。そのため、バックオフィス業務に追われていると、攻めのフロント業務に取り組む時間を確保することができず、売上を伸ばすことが難しくなります。

そのため、ECサイトの運営では、単に売上(マーケティング)だけではなく、業務効率を高めていく工夫が併せて必要です。そうしなければ、ECサイトの規模を高めていくのはなかなか難しいからです。

以下の記事では、「フロント業務」および「バックオフィス業務」についてを詳しく解説しているので、もっと詳しく知りたい方は、合わせてご覧ください。

全EC事業者が対応必須!WEBアクセシビリティ対応

2024年4月に施行される「改正障害者差別解消法」によって、国内の全EC事業者も、高齢者や障害者に対してもWEBサイトを健常者と同様に見れるようにする配慮が義務化されます。具体的には以下の通りです。

| 対象者 | 対応策 |

| 高齢者への配慮 | 文字を大きくみやすくする |

| 弱視者への配慮 | 文字を読み上げる |

| 色盲者への配慮 | 文字の色を変更できる |

このような配慮や機能がECサイトにも義務化されます。そのためEC事業者は、この点をどのように対応するのか事前に検討する必要があります。今後、多くのECプラットフォームが対応するはずですが、今のところ標準対応している企業はありませんが、外部ツールで提供され始めてきております。

まとめ

EC業界は大きな市場であり、これからも毎年成長していくことは間違いありません。そして、ECサイトと実店舗のデータ統合を果たす、オムニチャネルは大手小売の標準形態となっていくでしょう。では、もしあなたが中小企業のEC担当者である場合は、どのようにECを始めればよいのでしょうか?

実は、ECを始めることはとても簡単です。最近では、低価格で自社ECサイトを作ることができるASPも出てきており、手軽に作成することができます。もし、家族経営で店舗を営んでいるが、ECにも参入したいと検討されている場合は、無料または低コストで作成することができるECサービスをおススメします。

しかし、ECサイト運営で難しいのは集客です。ECサイト構築やWEBマーケティングのノウハウがない事業者は、いきなり自社ECサイトを作るより、楽天市場やAmazonへの出店を検討したほうが良いでしょう。なぜならこうしたショッピングモールには強力な集客力があるからです。詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

ECサイトの運営や集客についてお困りでしたら、弊社、クラウドコマースプラットフォーム「ebisumart」のEC支援サービス「ビジネスグロースアップサポート」までお問い合わせください。経験豊富な弊社のコンサルタントが、貴社EC事業の成功を支援します。